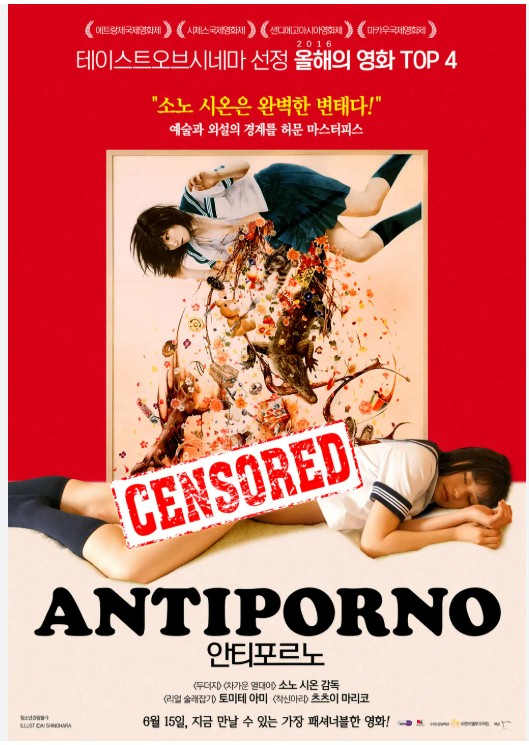

소노 시온의 Antiporno(2016)는 일본 영화사 속에서도 가장 대담하고 급진적인 시도로 평가받는다. 일본 닛카츠 로망포르노 45주년 기념 프로젝트로 제작된 이 작품은, 그 전통적 틀을 완전히 뒤집으며 여성의 욕망과 예술, 그리고 사회적 억압을 폭발적으로 드러낸다. 영화는 에로티시즘의 형태를 빌려오지만, 그것을 해체하고 조롱하며, 결국 “포르노그래피 자체에 대한 저항”이라는 새로운 예술적 선언으로 나아간다. 단 76분의 러닝타임 안에 담긴 이 영화는 시각적 충격과 개념적 논쟁을 동시에 불러일으키며, 소노 시온의 실험정신이 어디까지 확장될 수 있는지를 증명한다.

붉은 방 안에서 펼쳐지는 해체의 드라마

Antiporno의 무대는 붉은색으로 물든 공간이다. 화려하고 인공적인 세트는 현실과 상상의 경계를 무너뜨리며 관객을 하나의 연극 무대 속으로 끌어들인다. 주인공 ‘쿄코’는 젊은 여성 작가이자 예술가로, 영화의 시작부터 압도적인 에너지로 자신을 노출한다. 그녀는 자신의 비서에게 폭언을 퍼붓고, 성적 권력을 휘두르며, 자신을 ‘예술의 중심’에 놓는다. 그러나 곧 화면은 뒤집히듯 전복된다. 카메라 뒤에서 “컷!” 소리가 들리고, 관객은 지금까지 본 모든 장면이 ‘영화 속 영화’였음을 깨닫는다. 현실과 연극의 경계가 사라지면서, ‘누가 연기하고 있는가’라는 질문이 중심에 떠오른다. 소노 시온은 이 구조를 통해 여성의 주체성과 대상화의 모순을 해체한다. 쿄코는 사회가 만들어낸 ‘예술가’의 허상을 연기하며, 동시에 그 틀 속에서 자신을 파괴한다. 그녀는 ‘성’과 ‘예술’이라는 두 개의 굴레 사이에서 자유를 갈망하지만, 그 자유조차 타인의 시선에 의해 규정된다. 붉은 배경은 단순한 색채가 아니다. 그것은 욕망과 수치, 창조와 파괴가 뒤섞인 인간의 심연을 상징한다. 이 영화에서 붉은색은 피가 아니라 ‘존재의 열’이며, 그것이 점점 더 짙어질수록 주인공의 내면은 현실과 허구의 경계 속에서 붕괴한다. 소노는 그 붕괴의 과정을 하나의 예술 퍼포먼스로 승화시킨다. 관객은 점점 불편해지지만, 그 불편함 속에서 ‘여성의 시선으로 포르노를 다시 쓴다’는 영화의 진짜 의도를 마주하게 된다.

성, 예술, 권력의 교차점에서

Antiporno는 제목 그대로 ‘포르노에 대한 반항’이자, 동시에 그것의 한계를 넘는 시도다. 소노 시온은 단순히 노출이나 성적 묘사를 보여주는 것이 아니라, 그 행위를 바라보는 ‘시선’을 문제 삼는다. 이 영화에서 성은 쾌락의 도구가 아니라 권력의 언어로 작동한다. 주인공 쿄코는 자신의 신체를 통제함으로써 사회적 권력을 얻는 듯 보이지만, 사실 그녀는 여전히 ‘타인의 욕망’을 연기하고 있을 뿐이다. 카메라는 끊임없이 시점을 바꾼다. 어느 순간 쿄코가 지배자이지만, 곧이어 누군가의 피지배자로 전락한다. 이 역전 구조는 성과 권력이 얼마나 불안정한 관계에 놓여 있는지를 드러낸다. 영화 속 ‘비서’ 인물은 여성 간의 위계 구조를 드러내며, 남성의 시선에 의한 권력 재현을 풍자한다. 소노 시온은 여성 캐릭터를 단순한 희생자나 욕망의 대상으로 그리지 않는다. 오히려 그들은 자신의 역할을 인식하고, 그 역할을 스스로 깨부수는 행위자로 등장한다. “나는 예술이야. 나는 포르노야.”라는 쿄코의 대사는 그 모순의 절정을 상징한다. 그녀는 예술과 포르노, 순수와 타락 사이를 오가며 스스로의 정체성을 해체한다. 소노는 이를 통해 ‘여성을 위한 포르노’라는 개념조차 불가능하다는 점을 보여준다. 성적 해방이란 결국 또 다른 감시 체계로 변질되며, 진정한 자유는 외부의 시선이 사라질 때만 가능하다는 역설이 드러난다. 이 모든 과정에서 미장센은 압도적이다. 붉은 방, 노란 페인트, 거울, 카메라 플래시는 모두 시각적 폭력의 은유로 작용하며, 관객에게 ‘보는 행위의 폭력성’을 자각하게 한다. 이 영화는 시각적 아름다움 속에서 불편함을 극대화하며, 관객의 욕망을 스스로 반성하게 만드는 자가비판적 장치로 작동한다.

소노 시온이 던지는 최후의 질문

Antiporno의 결말부로 갈수록 영화는 서사를 완전히 해체하고, 잔혹한 자기 폭로로 변모한다. 쿄코는 더 이상 캐릭터가 아니라 ‘시온 자신’을 투사하는 존재로 보인다. 그녀는 영화 속에서 끊임없이 자신을 부정하며, 예술과 여성, 인간의 정체성을 해체한다. 마지막 장면에서 그녀가 무대 위에 홀로 서서 외치는 “나는 진짜야!”라는 절규는, 단순한 연기가 아닌 예술가의 실존적 외침으로 읽힌다. 소노 시온은 이 영화에서 스스로를 포함한 모든 창작자의 위선을 공격한다. 예술을 만든다는 행위 자체가 누군가의 욕망을 재현하고, 타인의 고통을 소비하는 폭력일 수 있음을 인정한다. 따라서 Antiporno는 ‘여성 해방 영화’라기보다 ‘예술 자체에 대한 해체 선언’이다. 영화가 끝난 뒤 관객은 경악과 해방 사이에서 머문다. 불편하지만 눈을 뗄 수 없고, 잔혹하지만 아름답다. 그것이 바로 소노 시온이 만들어낸 모순의 미학이다. 그는 관객에게 질문한다. “당신은 지금 무엇을 보고 있는가? 예술인가, 포르노인가?” 그 질문은 화면을 넘어 현실로 확장된다. 현대 사회에서 우리는 끊임없이 타인을 관찰하고 소비하며, 이미지로 정의되는 삶을 산다. 소노 시온은 이 구조를 뒤집으며 “우리가 소비하는 욕망의 끝에는 무엇이 있는가?”를 묻는다. Antiporno는 결코 쉽게 해석될 수 없는 작품이다. 그러나 그것이야말로 소노 시온이 남긴 가장 솔직한 예술적 고백이며, 우리가 스스로의 시선을 돌아봐야 하는 이유다.

Antiporno는 ‘포르노그래피에 대한 저항’이라는 제목 그대로, 예술과 욕망, 여성과 사회를 동시에 해체한 소노 시온의 급진적 선언이다. 이 영화는 불쾌함을 통해 성찰을 유도하며, 관객에게 자신이 어떤 시선으로 세상을 바라보고 있는지를 묻는다. 지금 이 영화를 본다면 단순히 자극적인 장면보다 그 속에 숨어 있는 ‘질문’에 집중해 보라. Antiporno는 우리에게 경고한다 — 자유를 말하면서도 끊임없이 타인의 시선을 의식하는 사회, 그 안에서 우리는 진정으로 해방될 수 있는가? 지금 바로 이 작품을 다시 감상하며, 당신의 시선이 향하고 있는 방향을 스스로에게 물어보길 바란다.