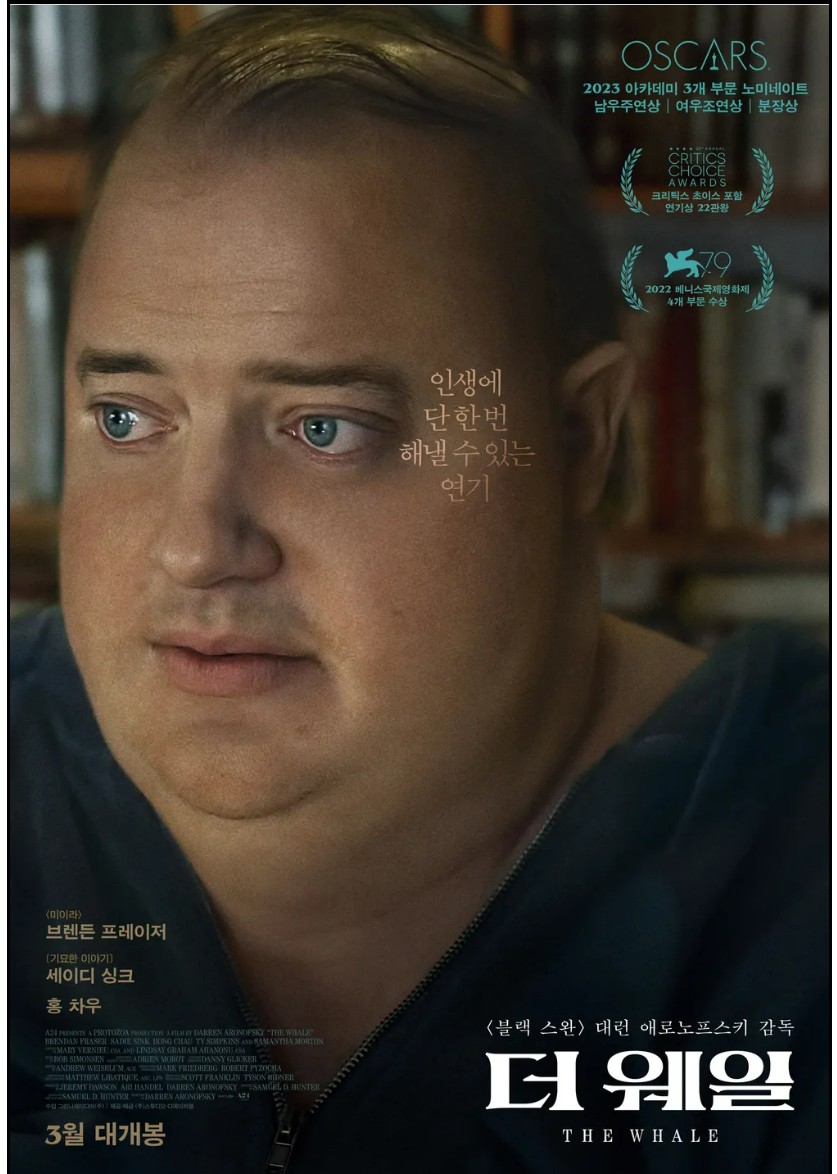

2022년 개봉한 영화 〈더 웨일〉은 대런 아로노프스키 감독이 연출하고, 브렌든 프레이저가 주연을 맡아 화제가 된 작품입니다. 원작은 새뮤얼 D. 헌터의 동명 연극으로, 한 공간에 갇힌 듯한 설정 속에서 한 인간의 육체적 고통과 정신적 회복, 그리고 가족과의 화해를 그려냅니다. 영화는 고도 비만으로 삶의 대부분을 집 안에서 보내는 주인공 찰리가 남은 시간 동안 딸과 관계를 회복하고자 하는 과정을 따라가며, 관객에게 강렬한 울림을 전합니다. 브렌든 프레이저는 압도적인 연기력으로 찰리라는 인물을 진정성 있게 표현하며 아카데미 남우주연상을 수상했습니다. 〈더 웨일〉은 단순히 비만이라는 신체적 조건을 보여주는 작품이 아니라, 인간의 내면적 고통, 관계의 단절, 그리고 마지막 순간까지 희망을 붙드는 인간 정신의 힘을 드러내는 깊이 있는 드라마입니다. 이번 글에서는 이 영화를 ‘고립된 삶’, ‘인간적 회복’, ‘관계의 힘’이라는 세 가지 키워드로 나누어 살펴보겠습니다.

영화 < 더 웨일 > 속 고립된 삶

〈더 웨일〉의 주인공 찰리는 심각한 비만으로 인해 외부와의 관계를 거의 단절한 채 집 안에서만 살아갑니다. 영화는 이 고립된 삶을 단순히 신체적 한계로 묘사하지 않고, 내면적 상처와 죄책감이 만들어낸 자발적 감옥으로 제시합니다. 찰리는 과거의 선택으로 인해 아내와 딸과의 관계가 파탄 났고, 연인을 잃은 뒤 상실감 속에서 먹는 것으로 자신을 위로하다 병적으로 몸이 불어나게 되었습니다. 그의 삶은 소파에 눕거나 좁은 공간을 힘겹게 움직이는 모습으로 제한되지만, 영화는 이 제한된 무대를 통해 인간의 심리적 고립을 상징적으로 드러냅니다. 관객은 찰리의 일상을 보면서 단순히 비만이라는 신체적 문제를 보는 것이 아니라, 상실과 죄책감, 자기혐오가 얼마나 인간을 고립시킬 수 있는지를 체감하게 됩니다. 동시에 이 고립된 삶은 현대 사회가 많은 사람들을 정신적 외톨이로 만드는 현실과도 맞닿아 있습니다. 영화는 찰리라는 캐릭터를 통해 신체적 고립이 곧 정신적 고립으로 이어지는 과정을 보여주며, 관객에게 “우리는 진정으로 타인과 연결되어 있는가”라는 질문을 던집니다. 고립된 삶은 단순히 물리적 공간의 문제가 아니라 인간관계의 단절, 정서적 단절에서 비롯된 복합적 상태임을 영화는 강렬하게 보여줍니다.

인간적 회복

〈더 웨일〉의 또 다른 핵심은 인간적 회복의 가능성입니다. 찰리는 신체적으로 점점 한계에 다다르지만, 내적으로는 회복과 구원을 향한 갈망을 품고 있습니다. 그는 온라인 강의를 통해 학생들에게 글쓰기를 가르치지만, 카메라를 켜지 않고 목소리로만 소통합니다. 외부에 자신의 모습을 드러내지 못하는 그는 점차 스스로를 더 깊은 어둠 속으로 밀어 넣지만, 동시에 글을 통해 인간적 연결을 시도합니다. 특히 딸 엘리와의 관계는 찰리의 회복 여정을 상징합니다. 과거에 외면했던 딸에게 용서를 구하고, 짧은 시간이라도 진정한 대화를 나누려는 노력은 그가 인간으로서 존엄을 되찾으려는 발버둥입니다. 영화는 회복이 반드시 육체적 치료나 사회적 성공으로만 이루어지는 것이 아니라, 타인과의 관계 속에서 존엄을 회복하고 의미를 되찾는 과정임을 보여줍니다. 찰리는 신체적으로 점점 쇠약해지지만, 마지막 순간에 이르러 스스로의 진실을 마주하고 딸에게 사랑을 전하며 영적인 회복을 이룹니다. 인간적 회복은 완전한 치유가 아니라, 삶의 끝자락에서조차 희망과 연결을 찾으려는 의지에서 비롯된다는 사실을 영화는 감동적으로 전합니다.

관계의 힘

〈더 웨일〉은 무엇보다 관계의 힘을 강조하는 영화입니다. 찰리는 동료 간호사이자 친구인 리즈의 도움을 받으며 삶을 이어갑니다. 리즈는 그에게 음식을 제공하고 위급한 순간을 돌보며, 외부 세계와 연결될 수 있는 유일한 통로 역할을 합니다. 그녀와의 관계는 단순한 돌봄을 넘어, 상실 속에서도 남아 있는 인간적 유대가 얼마나 큰 힘을 발휘하는지를 보여줍니다. 또한 딸 엘리와의 관계는 처음에는 날카롭고 대립적이었지만, 점차 서로의 진심을 드러내며 회복의 길로 나아갑니다. 영화는 인간이 단절 속에서도 결국 관계를 통해 의미와 희망을 찾는 존재임을 보여줍니다. 찰리가 마지막 순간 딸에게 진심을 고백하며 내디딘 발걸음은 육체적으로는 불가능한 초월적 행위처럼 보이지만, 관계의 힘이 만들어낸 감정적 도약으로 해석할 수 있습니다. 이 장면은 인간이 관계를 통해 존재의 의미를 확인하고, 마지막 순간에도 타인과 연결될 수 있다는 희망을 강렬하게 전달합니다. 〈더 웨일〉은 고립된 인간이 관계를 통해 회복할 수 있다는 보편적 메시지를 전하며, 인간 존재의 핵심이 결국 타인과의 연결 속에 있음을 보여줍니다.